A vontade era nem sair do hotel. Daí fiquei pensando nela. Pensei que gostaria que a minha despedida fosse em sua homenagem: com um jantar. A última vez que conversamos, por mais de meia hora como sempre, me disse que era pra eu ligar mais vezes porque gostava de escutar as histórias que eu contava sobre as minhas andanças pelas mesas mundo afora. Era também uma oportunidade de lembrar das suas viagens e contar suas peripécias. Achei que gostaria de saber que eu estava em Salvador e que voltaria para me despedir. Na varanda do restaurante – a brisa dava um intervalo de poucos minutos ao calor abafado da terra dos soteropolitanos – ouvi Maria Bethânia cantar um trecho da poesia de João Cabral de Mello Neto: “Que a saudade tinha. É como um galo sozinho não tece uma manhã. Senti na pele a mão do teu afeto…”. Lágrimas escorrendo, eu sentia o afeto do cozinheiro, tomava o caldinho de galinha caipira temperado com um pequeno ramalhete de ervas frescas vindo da horta do restaurante Manga tendo como testemunha a igrejinha e o mar de Pituba lá embaixo. O caldo era clarificado, imagino, pois transparente e suave. O espumante da Vinícola Uvva, da Chapada Diamantina, me acalmou, pensei que daria pra acompanhar o jantar todo.

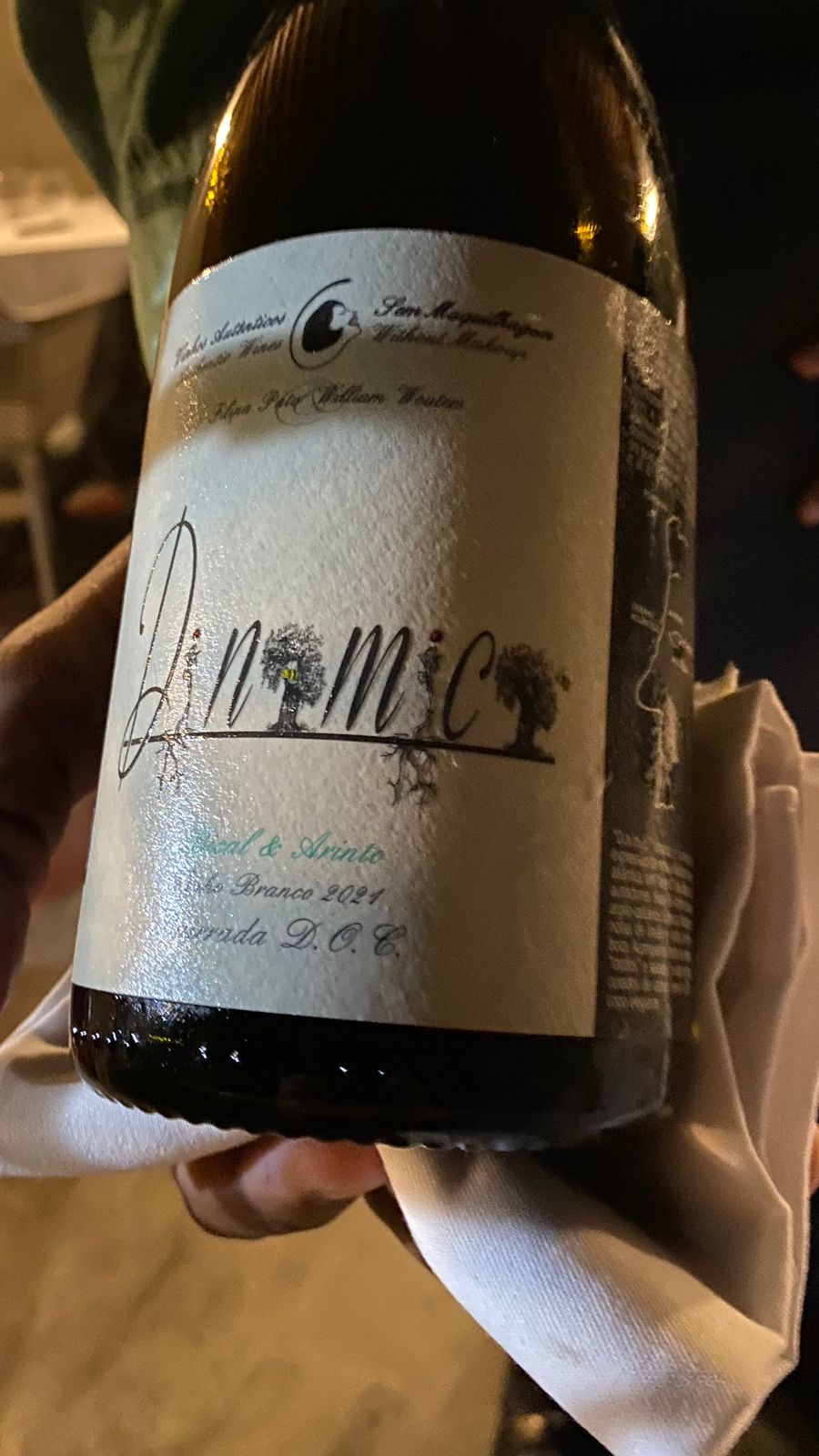

Daí veio a pinaúna crua, com tapioca cozida, gaspacho de tomate e um zest de lima da Pérsia. Não sabia que na Bahia, não sei tanta coisa, ouriço era pinaúna. Um creme ressaltava o sabor suave e levemente doce do pequeno filete de carne colado à casca de espinhos. Acompanhou o vinho da Felipa Pato, produtora portuguesa que já tive a honra de conhecer, apresentada pela distribuidora Porto a Porto. E, recentemente, ouvi da sommelier Lis Cereja que a garantia de tomar um vinho bom e bem feito é conhecer o produtor. Pois o “Dinâmico”, elaborado em parceria com William Wouters, é o que eles chamam de “vinho sem maquiagem”: um trabalho primoroso.

O tartar de pato, com repolho crocante e rabanete, apareceu adocicado com as flores que o acompanhavam, chegava no quase limite de enjoar. O vinho para acompanhar era o mesmo e mudou totalmente de sabor. Tantos anos escrevendo sobre comida, harmonizações e ainda me surpreendo. Sigo aprendendo. Com a chegada de clientes o clima tranquilo do início do jantar despediu-se, entendi porque eles relutaram a me colocar numa mesa pequena no terraço – o único lugar disponível – (minha reserva seria para o dia seguinte). Comemorações e barulho andam juntos e mesas grandes prejudicam o atendimento. Responsabilidade toda minha, eu havia insistido, seria a única maneira de conhecer o trabalho dos chefs Dante e Kafe Bassi, ela uma artista, seus doces são um primor de esculturas saborosas e fechariam o jantar com brilho extra.

Impossível contar quantas vezes jantei sozinha sem me importar, agora, chorar sozinha em um restaurante foi a primeira vez. Alternava entre a alegria de um prato bem feito e uma lembrança da sogra, que foi um pouco minha mãe quando me elogiava e dizia que sentia orgulho de mim, do meu trabalho e da minha dedicação. Sinto que não verá meu livro, ele sairá em setembro. Tanto relutei em publicá-lo. Agora as crônicas gastronômicas sobre restaurantes pelo mundo vão ganhar páginas impressas. Além do jantar, teria mais história para contar: o curso que interromperia, mudou minha vida. Foi pelo trabalho do fisioterapeuta francês Jean Paul Rességuier – de reabilitação corporal com base filosófica e na medicina chinesa – que a jornada da gastronomia entrou na minha vida. Uma longa história. Volto ao jantar. O vinho laranja da Vivente, que já guardo comigo nas melhores lembranças, acompanhou o pão de fermentação natural, que veio quentinho e crocante, com manteiga noisette. Dispensaria o tartar de peixe olho de boi, pó de ostra e cheiro verde, que acompanhou, até porque o próximo prato também era peixe. O vermelho cozido no vapor, esse sim indispensável, principalmente porque ao seu lado tinha um mexilhão laqueado e defumado. Pétalas delicadas de cebola, chamadas de “jovens”, mais algas, mini ervilhas na vagem, gaspacho de tomates e azeite (produção deles) acompanhavam. Ponto e sabor corretos.

O menu ia assim mostrando o trabalho consistente do chef confirmado mais uma vez no próximo prato servido em “dois passos do menu”, me explicou a garçonete: língua e timo. Entrou o niguiri, uma pequena porção ovalada de arroz temperado, com a língua de boi maturada na casa – dry age de 28 dias – finalizado com uma conserva de quiabo. Textura perfeita.

O outro “passo” era também ousado: um espetinho de timo frito (comumente chamado aqui de “molleja”, como na Argentina, é uma glândula localizada no pescoço e no coração do boi) com cogumelos: erynqui na brasa, e Paris cru, acompanhado por uma saladinha de pepino. Ao seu lado um vinho de São Roque, São Paulo, fresco e frutado: um blend de uvas Cabernet Franc e Shyrah.

Só olhar e escutar a descrição do próximo prato: cordeiro da raça Dolper, vindo da Chapada Diamantina, com flan de queijo de cabra e castanha do Pará, polvilhado com azeitonas pretas, lâminas de peras e alface marinada e juntou água na boca, bom mesmo. O ‘Difícil de Domar’, da uva Nebbiolo, produzido no Rio Grande do Sul, de uma empreendedora ‘valente’ chamada Vanessa Kohlraus Medin, que produz em pequena quantidade e com pouca intervenção, foi a companhia adequada.

Sozinha e entre o intervalo dos pratos, fiquei de ouvidos abertos (olha que beleza: foi embora a minha “otite média serosa”, indico a otorrino pra quem precisar) prestando atenção ao avô falando de capote (a nossa galinha d’angola), pombo e arapuca (e a neta, dedução minha, perguntando interessada “o que é arapuca?). Toda hora ele falava da cozinha e dava para notar o amor pela natureza. “Olha como está o meu jardim”, vi ele mostrando fotos para quem estava ao seu lado. “A gente vai pra roça amanhã, quer ir?”, perguntou. O avô comia com gosto, volta e meia estava eu de olho nele despistadamente observando tudo. Agora vinham as sobremesas, que demoraram, mas, como já disse, não tinha a licença para reclamar, estava avisada. Sorbet de acerola, flan de goiaba e hibisco acabou devorado rapidamente. Simples e cremoso, funcionou como um abre-alas para a próxima. Eles haviam substituído a sobremesa em função da minha última descoberta: alergia ao corante amarelo (tartrazina).

O Manga foi aberto depois de os dois chefs trabalharem em vários restaurantes: li que se conheceram no D.O.M, de Alex Atala, antes de irem para a Alemanha (terra dela) e sonharem em abrir um restaurante no Brasil. Um ano depois da abertura e entrou a pandemia. O terraço no terceiro andar do casarão seria a solução para salvar os clientes que evitavam ambientes fechados. Mesmo que tentada a fugir de menus degustação essa foi a minha opção, sei que é o caminho para conhecer as habilidades do chef. Seriam sete pratos mais duas sobremesas, no meu caso foram oito: não resisti a propaganda feita pela atendente para eu provar a “ostra kirimurê”(cobrada a parte). O chef “reconstrói” a casca que de tapioca fica comestível e crocante e vem recheada de maionese de ostra crua e sorvete de pimenta de cheiro, de acordo com o cardápio. Na explicação dada à mesa: sorvete de ostra e gel de pimenta de cheiro. Como pequena e de sabor suave, não identifiquei se era um ou outro, não fez diferença, valeu pagar o adicional para dar fim a curiosidade da ousadia do chef.

Encontrei com a Kafe na chegada, como haviam me contado, andava com a filhinha pequena ao lado e uma no colo presa à cintura no estilo canguru. Depois, cruzei com o chef no meio do jantar. Não o conhecia, achei pela cara meio desesperada, de quem comanda uma cozinha de restaurante cheio, que seria ele. Dei parabéns e elogiei a comida, “espere as sobremesas”, disse ele. Pronto, como dizem os baianos, gostei mais dele ainda ao destacar o trabalho da esposa. E quando a sobremesa final foi colocada na minha frente entendi, um “que linda” me escapou na hora. Era uma escultura mesmo e deliciosa: sorvete de sapoti, mousse e praliné de nozes, ‘telhas’ crocantes e calda de café.

A refeição terminou com um drink: cachaça de amburana, limão e carpano, o digestivo italiano, e licor de maçã, sei que era autoral, sei que era muito bom. Acompanhou minúsculos bombons de gelatina de lima da Pérsia, nibs de cupuaçu e bala de cachaça. O que eu não sabia, é que o adjetivo gentílico que designa um povo, no caso da Bahia, soteropolitano (salvadorense está registrado, mas não é usado), vem de Soterópolis, uma antiga cidade grega, construída pelo imperador Sotero, que em latim, quer dizer Salvador. Alertada pelo sinal de nova mensagem – às vezes esqueço de desligar o celular – olho para a tela do aparelho: era mensagem do jornalista, dramaturgo e escritor Ednei Silvestre, do grupo de estudos de Shakespeare, com Liana Leão, no Solar do Rosário. “Quem não é esquecido não morre”. E Marian não será, sei disso, tinha vontade de viver, “brilho nos olhos”, como escutei da professora de alemão dela. Pago a conta e peço dois picolés para levar, um seria o de caju, claro, que dava vontade de colocar em uma fruteira, tão lindo que é. Precisava provar os famosos gelados da chef, confesso que até estava gelado demais. Um para mim, outro para o motorista do uber, que descubro cursou gastronomia e sonha em trabalhar na área, “ah, economize e vá conhecer o Manga, você precisa dessa experiência”, alertei. Na madrugada, me despedi de Salvador cometendo o mesmo erro de sempre, nada de jantares harmonizados longos e pouco sono antes de viajar, sei disso, não adianta, sigo vivendo o presente intensamente.